この記事は以下のような方におすすめです。

□スマホのアプリを整理したい

□スマホのデータ容量を確保したい

□デジタルミニマリストを目指したい

知らず知らずのうちにスマートフォンのデータ容量を圧迫するアプリケーション。

増えすぎるとデバイスの容量不足やホーム画面の使いにくさに直結するため、アプリを整理したいと考える人が増えています。

今回はミニマリストである私のiPhoneホーム画面やアプリ数、データ容量の確保方法についてご紹介します。

使っていないアプリの見直しをする際に参考にしてもらえると幸いです。

もくじ

ミニマリストのiPhoneホーム画面とアプリの数

▲私のiPhoneホーム画面はこのような感じです。

よく使用するアプリは画面下に表示されている4つ。

それ以外は、ざっくりと用途別にグループ分けしています。

使用頻度の高いアプリ

まずはホーム画面下にまとめた4つのアプリをご紹介します。

Googleカレンダー

Googleカレンダーは、仕事とプライベートのスケジュール調整のために使用しています。

予定を色分けすることで、仕事やプライベートの区別をつけてスケジュール管理できるため便利です。

月間表示にすると先の予定も視覚的に把握できるので、予定を立てやすいです。

数あるカレンダーアプリの中でも、ダントツで使いやすいアプリだと感じます。

MoneyForward

マネーフォワードはユーザー評価が高い定番の家計簿アプリです。

家計簿アプリはこれまでいくつも試してきましたが、画面の見やすさと簡単に記録できる点でマネーフォワードに勝るものはありませんでした。

私は毎月の支出をアプリ内で全て管理しています。

どの項目にどのくらいお金がかかっているかを月ごとに把握できるので、節約項目を検討する際にも役立っています。

Gmail

私はahamoユーザーですので、キャリアメールが使用できません。

そのため仕事の連絡はGmailでやりとりをすることが多いです。

すぐにメールを確認できるように、ホーム画面の目立つ場所に設置しています。

LINE

LINEはプライベートで唯一の連絡手段です。

緊急の連絡はもちろん、日常的なやりとりがスムーズにできるよう、ワンタップでアプリを起動できる場所に設置しています。

ちなみに、私のLINEの友達リストは5名です。

家族や親戚、婚約者しか連絡をとる相手はいません。

others

「others」グループには、使用頻度が低めのアプリをまとめています。

しかしたまに使うこともあるので、削除はしていません。

メール

iPhoneに標準アプリとして入っているメールアプリです。

こちらはApple製品を購入した際のメール受信の際にしか使用しません。

ただ削除できない仕様になっているアプリなので、そのままにしています。

電話

私は自分から誰かに電話をかけることはほぼありません。

電話自体が嫌いなので、私の電話番号を知っている人たちも緊急事態のとき以外は電話は遠慮してくれています。

ただ電話のやりとりには必須のアプリなので、入れたままにしてあります。

メッセージ

メッセージアプリは、携帯会社からの利用料金確定のお知らせ通知や認証時のパスコード受信用に使っています。

こちらからどこかへSMSを送ることはないので、本当にそれだけのために入れているといった感じです。

Google Maps

GoogleマップはWebサイト経由では頻繁に使用していますが、アプリから開くことは一切ありません。

不要だと思って削除したこともありましたが、Googleマップを使うにはアプリが必須のようでした。

以来、アプリはずっと置いたままにしています。

クラシル

クラシルはレシピを検索できるアプリです。

クックパッドを使っていたこともありましたが、素人の料理から美味しいものを探すのが手間だったのでクラシルに乗り換えました。

レシピ数も多く動画で作り方を簡単に確認できるので、献立を決める際に意外と重宝しています。

system

「system」グループには、使用頻度の高い基本機能をまとめています。

設定

設定アプリでは、iPhoneのストレージとiCloudの容量をチェックすることが多いです。

定期的に各アプリのデータ使用量を見直すことで、無駄なデータを使わないよう工夫しています。

App Store

App Storeは、副業で使用するアプリのダウンロードに使うことが多いです。

プライベートでは新規でアプリを増やすことはほぼありません。

計算機

iPhoneの計算機アプリは電卓代わりに使用しています。

ちょっとした計算をしたいときにも重宝しています。

時計

時計アプリは目覚まし時計の代わりに使用しています。

副業でクライアントのSNSを時間通りに更新するためのアラームとしても活用しています。

カメラ

カメラアプリは写真撮影はもちろん、副業での動画撮影にも使います。

一眼レフを持っていたときは出番がありませんでしたが、意外とiPhoneだけでも事足りることが多いと感じ、スマホだけで撮影するようになりました。

写真

写真アプリは写真の管理に使用しています。

写真データは意外とストレージ容量を圧迫するので、定期的に整理しています。

メモ

メモアプリではちょっとしたメモはもちろん、これからやることリストやすぐに確認したい重要事項などをまとめています。

フォルダで内容を整理できるので、必要な情報がすぐに見つかります。

Safari

iPhoneでリサーチするアプリにはこだわりがないので、Safariを使用しています。

特にこれといった理由はありませんが、使い慣れているのでそのまま使い続けています。

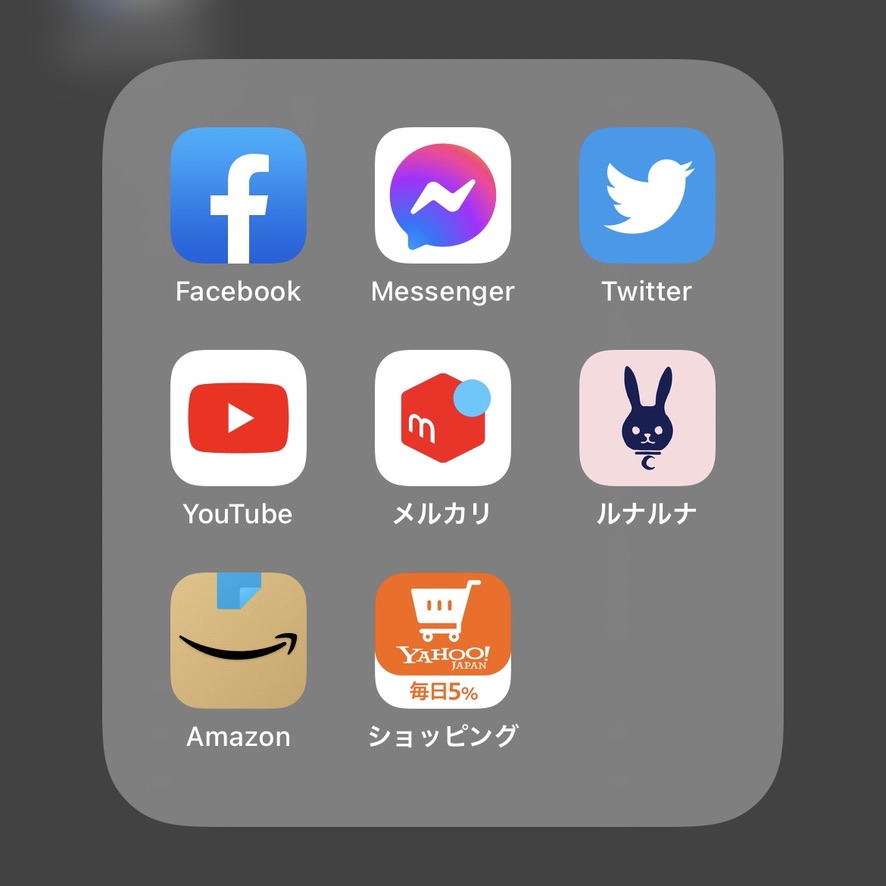

SNS

「SNS」グループには、仕事で使うSNSや通販サイトなどをまとめています。

Facebookはプライベートでは使用しませんが、仕事で使うので入れてあります。

仕事で使わなくなったらアンインストールする予定です。

Messenger

Messengerも仕事でのやり取りに必須なので入れてあります。

こちらも仕事で使わなくなったらアンインストールします。

Twitterはブログを更新した際のお知らせツイート用に使用しています。

SNSからの流入も意外と多いので、発信の効果は出ている印象です。

YouTube

YouTubeは動画の視聴で使用しています。

暮らしに関わる有益な情報を探すことが多いです。

メルカリ

メルカリは主に不用品販売のために使用しています。

定期的にものを見直すので、その際に不用品が出たらこまめに出品しています。

書籍などはメルカリで安く買うことも多いです。

ルナルナ

ルナルナは生理日管理のために使用しています。

毎月いつごろ来るのか予測できるので、しっかり準備をして生理に備えられています。

Amazon

Amazonでは日用品を購入することが多いです。

薬局よりも安いものがあれば、送料がかからないよう2,000円以上になるように日用品をまとめて購入しています。

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングは5のつく日曜日のポイント還元率がかなり高いので、価格の高いものを購入する際に必ずチェックする通販サイトです。

これまでは折り畳みベッドをはじめとする寝具などを購入し、ポイントは各商品で2,000円くらいずつ還元されたのでかなりお得に買い物ができました。

bank

「bank」グループには、銀行やポイントアプリ、決済アプリをまとめています。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行は貯蓄用口座として使用しています。

会社からお給料をもらったら、生活費を残してあとはすべて貯金に回しています。

地方銀行①

上の段に白く表示されているのは、地方銀行①のアプリです。

会社から口座を指定されることも多いため、残高確認のために入れています。

住信SBIネット銀行

住信SBIネット銀行は副業用の口座として使用しています。

確定申告の際に副業収入が管理しやすいように、会社からの給料が入る口座とは分けています。

地方銀行②

下の段左側に白く表示されているのは、地方銀行②のアプリです。

前に勤めていた会社に指定されて以来、今は使っていませんがまた指定されてもいいようにそのままにしています。

薬局

下の段真ん中に白く表示されているのは、薬局のアプリです。

他の薬局よりもプライベートブランドの商品が安くて使い勝手がいいので、重宝しています。

ポイントも貯まりやすいので、ポイントカードと連携してアプリでポイントを貯めています。

PayPay

PayPayはAmazonやYahoo!ショッピング、実店舗での買い物でもよく利用しています。

買い物のたびにポイントが0.5%貯まるので、決済方法をPayPayにまとめるとポイントが貯まりやすいです。

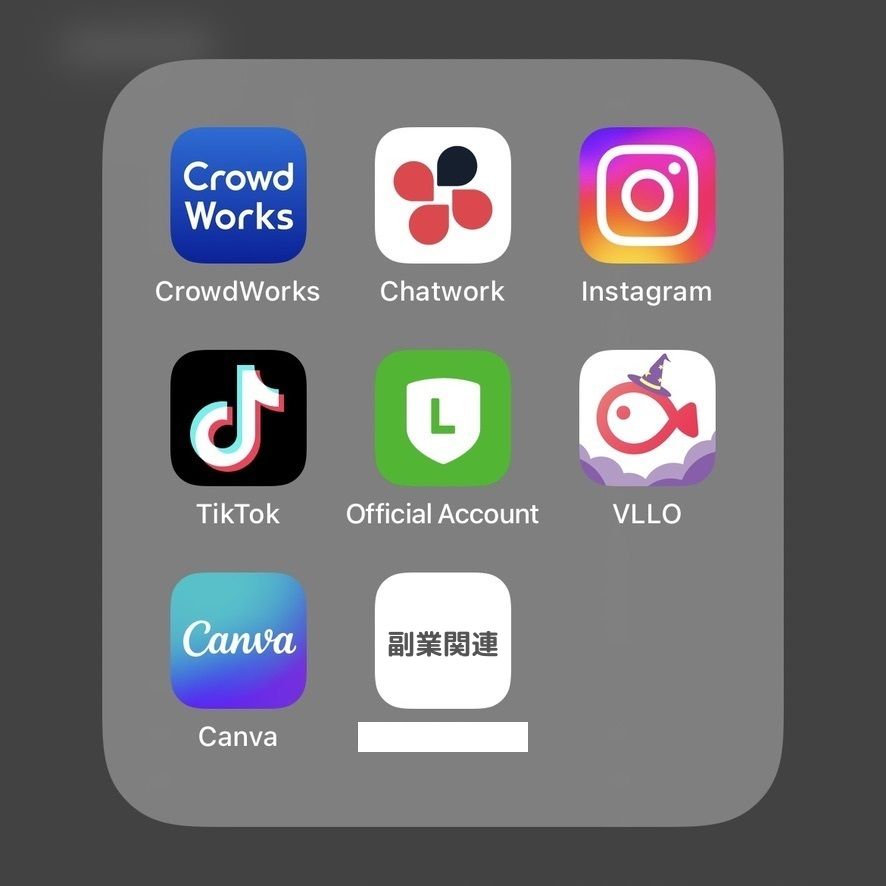

second job

「second job」グループには、副業で使用しているアプリをまとめています。

CrowdWorks

CrowdWorksは副業で仕事を探す際に使用しているクラウドソーシングサイトです。

まとめて仕事がしたいときには、サイトを使用して一気に営業をかけています。

Chatwork

ChatWorkは副業でクライアントとのやりとりをする際に使用しています。

既読がつかないので、個人的には使いやすいチャットアプリだと感じています。

Instagramはプライベートでは使っていませんが、クライアントのアカウントを更新する際に使用しています。

副業で使用することがなくなったらアンインストールする予定です。

TikTok

TikTokもクライアントのアカウントを更新する際に使用しています。

こちらも副業で使用しなくなったらアンインストールします。

Official Account

Official AccountはLINEの公式アカウントでクライアントとのやりとりを確認するために使用しています。

個人で使うことはないので、こちらも使わなくなったらアンインストールする予定です。

VLLO

VLLOはクライアントの動画編集アプリとして使用しています。

使いやすいので、今後もしYouTube投稿を始めることがあればこのアプリで動画を作成したいです。

Canva

Canvaは画像の加工アプリです。

クライアントのSNS画像を作成する際に使用しています。

こちらもプライベートでは使っていません。

副業関連アプリ

白く表示されているのは、副業関連で使用するアプリです。

アプリ画像は控えさせていただきます。

ミニマリスト実践。アプリを必要最小限にするコツ

ここからは、ミニマリストの私がアプリを最小限に減らすコツをご紹介します。

ホーム画面の整理にもぜひお役立てください。

使っていないアプリの削除

まずは普段使っていないアプリを削除しましょう。

地味ではありますが、アプリひとつひとつの使用頻度を思い返しながら削除していくのがおすすめです。

過去に使っていたアプリでも、今は使っていない、今後も使うかどうか未定の場合は一旦削除してOK。

SNSの断捨離手順や効果については、以下の記事をご参考ください。

標準アプリの削除

続いては、iPhoneユーザーの確認事項です。

iPhoneには標準アプリとして購入時からいくつものアプリがインストールされています。

標準アプリも使っていないものは削除して問題ないので、この機会に見直しましょう。

ただし中には削除できない標準アプリもあるので、アンインストールできないときは該当していないかチェックしてみてください。

ミニマリストが削除した標準アプリ

私が削除した標準アプリは下記の通りです。

□マップ・・・「Googleマップ」を使っているので削除

□連絡先・・・電話アプリから確認できるので削除

□ホーム・・・家電製品をスマホでコントロールすることはないので削除

□カレンダー・・・「Googleカレンダー」を使っているので削除

□ミュージック・・・音楽アプリは使わないので削除

□リマインダー・・・リマインダーは使わないので削除

□計測・・・メジャーで測った方が正確なので削除

□iTunes Store・・・エンタメコンテンツは買わないので削除

□ビデオ・・・iTunes Storeを使わないので一緒に削除

□Apple Books・・・書籍は紙派なので削除

□Pages・・・PCでしか使わないので削除

□Keynote・・・プレゼンテーション資料は作成しないので削除

□Numbers・・・PCでしか使わないので削除

□GarageBand・・・音楽制作することはないので削除

□ヒント・・・アプリの使い方を調べることはないので削除

□Watch・・・連携するApple Watchを持っていないので削除

□FaceTime・・・ビデオ通話はZoomやLINEで行うので削除

□Apple Store・・・Apple製品はWebサイトから購入するので削除

□ボイスメモ・・・録音する機会がないので削除

□ファイル・・・資料を保存することがないので削除

□ショートカット・・・ショートカットを使うほど操作しないので削除

□iMovie・・・「VLLO」で動画編集するので削除

□Apple Podcasts・・・ラジオ番組を聞くことはないので削除

□株価・・・株価の動向をチェックする習慣はないので削除

□コンパス・・・コンパスは使わないので削除

削除できない標準アプリ

アンインストールできない標準アプリは下記の通りです。

削除したくてもできないので、残念ですが放置しておくしかありません。

□電話

□カメラ

□時計

□設定

□Safari

□メッセージ

□写真

□ヘルスケア

□ウォレット

□(iPhoneを)探す

アプリを減らすメリット

アプリを減らす大きなメリットは以下の2点です。

端末の購入費用を抑えられる

ストレージ容量が少ないiPhoneは端末の購入価格も低めです。

iPhone14の端末価格で比較すると以下の通りです。

□128GB 119,800円

□256GB 134,800円

□512GB 164,800円

端末のストレージ容量を減らすだけで、15,000円〜45,000円もの価格を抑えることができます。

買い替えのたびに余裕を持って多めのストレージ容量を購入している方は、この機会に適正容量を見直してみましょう。

スマホの容量不足を解消できる

アプリの削除はストレージ容量の確保にも直結します。

自分のiPhoneのストレージ容量は以下の手順で確認できます。

「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」

あわせてiCloudの容量も見直しましょう。

「設定」→「アカウントアイコン」→「iCloud」

iCloudに保存しておく必要のないアプリをオフにしておくと、データ使用量を節約できます。

また普段から写真などを撮りっぱなしにしている方は、写真を見直して削除するだけでもかなり容量を空けられるのでお試しください。

ミニマリストのiPhoneストレージ容量は64GB

ちなみに私はiPhone12を愛用していますが、ストレージ容量は最も少ない64GBです。

使用しているストレージ容量は29.5GBと約半分です。

定期的にアプリやデータを見直しているため、いつも30GB程度で収まっています。

ミニマリストが定期的に行うアプリデータ整理術

最後に、私が定期的に行っているデータ整理の方法についてご紹介します。

アプリの整理が終わった方は、この機会にデータの整理にも取り組んでみましょう。

各アプリのストレージ使用量は、iPhoneの場合以下の手順で確認できます。

「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」

ここでは、データ整理の効果がわかりやすい以下の項目についてご紹介します。

□写真保存アプリ

□メールアプリ(キャリア・Gmail・iCloudなど)

□チャットアプリ(LINE・TwitterやInstagramのDMなど)

□各アプリのキャッシュ

まだ整理していないデータがある方は、ぜひ参考にしてください。

写真保存アプリの写真データ削除

写真データの保存には、非常に多くのストレージ容量を要します。

そのため写真を少し削除するだけでもストレージ容量を減らせる効果が期待できます。

過去に2万点以上の写真データをスマートフォンに保存していた方にお話を聞くと、スマートフォンのストレージ容量は常に最大容量を選んでいたそうです。

写真を撮りっぱなしにしてデータ整理をしていないと、端末の購入価格も上がります。

ぜひ写真データを遡って過去の写真データを整理してみましょう。

メールアプリのメッセージデータ削除

メールで送受信したデータには、多くのストレージ容量を要します。

これまで整理してこなかった方の場合、数千件のメールデータが蓄積している可能性も考えられます。

不要なメールデータを削除することで、アプリのストレージ使用量を大幅に抑えることが可能です。

メールアプリにはdocomoなどのキャリアメールの他、GmailやiCloudのメールアプリもあります。

まずはお使いのメールアプリのデータを一度確認してみましょう。

チャットアプリのトーク履歴削除

LINEをはじめとするチャットアプリのデータは、特に消す理由がなければそのままにしている場合がほとんどです。

もし過去のトーク履歴を振り返ることがないようであれば、半年以上やりとりしていない人とのトーク履歴は削除することをおすすめします。

特に写真や動画のやり取りには非常に多くのデータ容量を必要とします。

この機会にアプリのトーク履歴を整理してみると良いでしょう。

LINEではトーク画面で特定の人を左にスワイプするとトークデータの「削除」項目が表示されます。

もし写真データを1枚1枚を削除したい場合は、トーク画面の右上にある「三」マークをタップして、「写真・動画」画面から選択した画像だけを削除することも可能です。

各アプリのキャッシュ削除

キャッシュとは、一度読み込んだ情報を一時的に保管しておく機能です。

キャッシュを削除してもデータが消えることはないのでご安心ください。

どのアプリにもキャッシュは自動的に保存されています。

しかしキャッシュを溜め込んだままにしているとデータ容量を消費してしまうため、定期的に削除することをおすすめします。

「設定」項目からキャッシュの削除を行えるアプリが多いので、探してみましょう。

ミニマリストのアプリ整理術で快適なホーム画面に!

今回はミニマリストのiPhoneホーム画面と35個のアプリについてご紹介しました。

デバイスの容量不足やホーム画面の使いにくさにお悩みの方は、アプリ削除だけでなくぜひデータ整理術についても参考にしてもらえると幸いです。

最後に、スマホ離れした生活に関心がある方へおすすめの書籍をご紹介します。

スマホ離れを目指す人におすすめの書籍

デジタルの世界に生きる私たちが、今後どのようにデジタル媒体や情報と向き合っていくべきかを解説した書籍です。

電子機器に頼りすぎて大切なものを見失いがちな現代人に刺さる内容ですので、気になる方はチェックしてみてください。

それでは、今日はこの辺で。